坂ってワクワクしますよね。

なぜか走りたくなります。

そして…転がりたくなります。

森のようちえん入園当初は坂を歩いて下りるのですら怖くて手を繋いでいたのに、今となっては絶妙なバランス感覚で駆け下りてくる子どもたち。こちらの方がヒヤヒヤしてしまうほどです。

そんな急な坂でも、森のようちえんの子どもたちは転がります。

もっとヒヤヒヤ!笑

鬼怒川ラフティング & キャニオニング、マウンテンバイク、冬シーズンも! ー 世界遺産日光&鬼怒川温泉を中心としたアウトドア体験の宝庫

By gori カテゴリ遊びで培う36の基本動作

坂ってワクワクしますよね。

なぜか走りたくなります。

そして…転がりたくなります。

森のようちえん入園当初は坂を歩いて下りるのですら怖くて手を繋いでいたのに、今となっては絶妙なバランス感覚で駆け下りてくる子どもたち。こちらの方がヒヤヒヤしてしまうほどです。

そんな急な坂でも、森のようちえんの子どもたちは転がります。

もっとヒヤヒヤ!笑

By gori カテゴリ遊びで培う36の基本動作

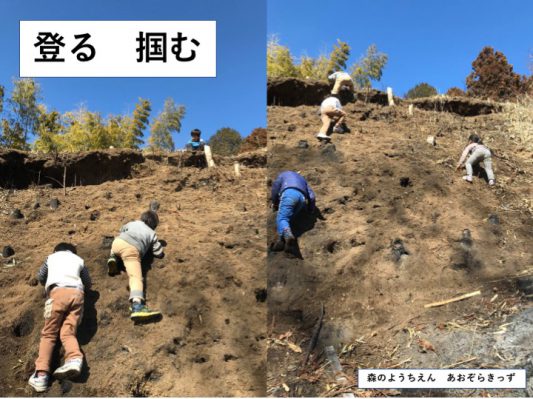

「なぜそこに登るのか」

「そこに山があるからだ」

そういったのは、イギリスの登山家、ジョージ・マロリー。

今では人生を山に例え哲学的な意味を加えられたりしていますが、実際「山」は総称的なものではなく「エベレスト」を指しているそう。

「なんでそんなところに登るの!?」

子ども達に聞いたら、きっと

「え、だって、崖があるから!」「登りたいから!」

って答えるのかもしれません。

そういうことなんだと思うのです。シンプルに。

「森のようちえん あおぞらきっず」の活動の敷地内には、竹藪を取り除いた後が「崖」となっていて、去年度の子供達にとっての最高の遊び場となりました。

写真では伝わりにくいですが、大人の目で見ても本当に急な斜面で、見ているこっちがヒヤヒヤしてしまうほど!

(写真付きブログはこちらから→ https://kids.naoc-jp.com/2019/05/23/9233.html)

そこに子どもたちはわざわざ集まるのです。

竹をきれいに掘り返した穴ぼこや少しだけ残った竹筒を最大限に利用するのですが、最初は手足をどこに置いていいのかさえ分からず、下を見る余裕もないくらい緊張で体が固まっていて…。

それでも他の人が登って行く姿を見て、挑戦してみたい!と思うのだから不思議ですよね。

そういった子は、手足を次の置き場に誘導してやります。

竹筒に手を掛け掴み、足の置き場を決め、足腰をしっかりと使って体全体を「ぐいっ」とあげて少しずつ上へ上。引け腰になってしまってはいくらも登れない。

「落ちたら大変だ…」

この緊張感からか、子どもたちはとてつもない集中力を発揮するのです。

無言で、しっかりとした目つきで。

好奇心が恐怖心に打ち勝って登頂をした時、そこから見えたパノラマや、登ってきた急斜面を改めて見下ろした時、子どもたちはさっきまでとは全く違った清々しい顔つきに!

大きな達成感と自信がこみ上げてくるのでしょうね。これを味わうと「自分で」という欲求が生まれ、今度は一人で挑戦し始めますのですが、もっと集中力が必要となり、考える力も必要となってきます。

時々、足を踏み外し滑り落ちて砂埃にまみれることも。痛みからか悔しさからか涙を滲ませるも、また足をかける。

それでも挑み続ける魅力がそこにはあるのです。

ちなみに冒険活動の登山でも、人気のコースの一つにロープや鎖場があり、参加するには勇気がいるものの一度参加したらリピーターの多いプログラムの一つです。

こういったものは36の基本動作の「登る」「掴む」だけでなく、体の重心やバランスの取り方などのインナーマッスルなど様々な神経や筋肉にも働きかけてくれる他、危険察知能力や集中力といった様々な感覚を大いに刺激してくれ、達成感や自信にも繋げてくれる最高の遊びだと思うのです。

人間にとって必要なことは、何気ない遊びの中でしっかりと培われていくのですね。

さぁ、「遊ぶ」をたくさんしよう!

*「あおぞらきっず」では、上記のような場面では必ずスタッフが付き、リスクを最小限にできるようリスクマネジメントを行っております。

*「あおぞらきっず」では、自然の中での様々な活動を通し、お子様の健康な体づくりも応援しています。

「危ないからやらないで」ではなく、お子様の挑戦する姿、考える力を大切にお子様の発達を見守っております。

*遊びで培う36の基本動作

参考:http://sukuiku.com/toku/1802.html

By gori カテゴリ遊びで培う36の基本動作

久々の投稿となりましたが、概ね6歳までに身につけておきたいと言われる「36の基本動作」のお話し。

今回は「丸太」に注目してみました。

森のようちえんの敷地には、間引きをした際に作った杉の丸太をあちこちに転がしてあります。十字に切り込みを入れてあるので、「森のマーケット」の開催の時にはスエーデントーチとして使用することもありますが、普段はもっぱら子どもたちの遊び道具です。

さて、この丸太で子供達はどんな遊びをしてるのでしょうか?

写真を一部載せてみました。

①「立つ」

・丸太に立ってバランスをとる

・丸太に立っまま、歩いて丸太を転がす(サーカスごっこ)

平地でない自然の中で丸太に乗るのはなかなか難しく、立つと同時にバランス感覚も一緒に養われていきます。もちろん、転ぶことも…。尻餅をついたりしながら、上手な転び方や転ばすに回避する運動神経も少しずつ培われていきます。

・持ち上げる

⑤「倒す」

・「転がす」

この「持つ」〜「転がす」の一連の流れを繰り返し楽しむ子も。

「持つ」のは手の力だけではありません。重いものを持つには膝の運動(屈伸)や、腰を入れることなども必要になってきます。

そのほか、

・楽器にしてたたく

・ままごとの椅子、テーブルとして使用

・丸太を並べて「渡り歩く」

などなど…丸太一つで様々な遊び方があり、丸太で遊ぶだけでも36の基本動作のうち5つの動きが入っていました。

人間にとって必要な動きの基礎は、何気ない遊びの中でしっかりと培われていくのですね。

さぁ、「遊ぶ」をたくさんしよう!

*「あおぞらきっず」では、自然の中での様々な活動を通し、お子様の健康な体づくりも応援しています。

「危ないからやらないで」ではなく、お子様の挑戦する姿、考える力を大切にお子様の発達を見守っております。

毎月開催している森のようちえん。

今年度の活動はこれで最後になります。

色々な遊び方、面白い場所を熟知した子どもたちは「ここに行けばこの遊びができる!」と迷わずお気に入りの場所に向かっって行きます。

「まずは丘を登ろう。その後にヤギのももちゃん。それから川で遊んで。また、森に戻ってきてお昼は丘の上にしよう!」と今日の予定をみんなで決めていました。

冬でも虫カゴ、網を持参して川で遊びたい子も、川に行けるならば納得といった様子。

毎回子ども達と一緒に話し合って今日の内容を決めているのですが、いつも間にか子ども達だけで決めることができるようになりました。

竹を伐採した切り株に足をかけての崖登りクライミング、気温が高くなり伸び始めた草を摘んでヤギのももちゃんに届けに行ったり、袋に落ち葉を集めてサッカーボールを作ったり、それぞれのやりたいことを楽しんでいます。

一通り遊んでから川に着くと裸足になるのに躊躇しない子がほとんど、あとあと靴と靴下を濡らした後の不快感を覚えているのでしょう。

何人かは「濡れないから大丈夫だよ!」とそのまま靴を履いたまま川遊びに向かって行きます。

つい前回まで霜柱でカチカチに凍っていた地面もこの時期になると緩んできます。つまりどろどろ。

最初のうちは足で踏みならして泥の感触を楽しんだり、泥団子を作ったりしていましたが、いつの間にか泥団子を投げ合う戦いへと変化。

作っては投げ、見つからないように後ろからこっそり投げる。気がつくと全員で泥合戦みんな身体中に泥をつけて、顔まわりも泥だらけ。

戦いが終わると全員着替えが必要なほど汚れていましたが、なぜか誇らしげな顔をしています。

普段の遊びではこれだけ泥だらけになることはないでしょう。

予想通り靴が濡れてしまった子は川で靴を洗っています。「これで綺麗になるから大丈夫!」

なるほど!最初から洗うことを前提で遊んでいたのですね。丁寧にシャツもパンツも川で洗濯をしていました。

4月からそれぞれ進級、進学をします。中には森のようちえんを卒業して4月からは小学校が始まるなんて子も。

たくさん遊んで、たくさん学んで、素敵な小学校生活が送れることを祈っています。

あおぞらきっずでは小学生になると冒険活動で参加できるプログラムが増えます。

自転車で旅をする「チャリ旅」 川で思いっきり遊ぶ「川ガキ」、「沢旅」、「ラフティング、キャニオニング」 冬には「エアボード、スキー教室」など

たくさんの冒険を用意して待っています!

2019年度の森のようちえんの開催日につきましては近日中に公開致します。皆様のご参加お待ち致しております。

By gori カテゴリ遊びで培う36の基本動作

概ね6歳までに身につけておきたいと言われる「36の基本動作」。

前回は、「小川を飛び越える」子供の写真を例にお話をしました。

今回も「森のようちえん あおぞらきっず」の写真を例にお話をしたいと思います。

森のようちえんの活動敷地内には、大きな「栗の木橋」があります。

橋といっても川に架かっているのではなく、森の中にあるのです。

木を伐採した時、坂になっている場所にちょうど良く倒れたので、「これは面白い遊び道具になる!」と、枝の部分だけ切り落としてそのままに。

予想通り栗の木橋は大人気で、いつの年も子どもたちが集まってきます。

さて、またしても問題です。

「36の基本動作」を考えた時、「栗の木橋」では遊びを通してどのような動きが行えるでしょうか?

参考:http://sukuiku.com/toku/1802.html

「立つ」「歩く」「跳ねる」「這う」あたりでしょうか?

「栗の木橋」は十分な太さはあるものの、体育の時間などに使う「平均台」とは話が違います。真っ直ぐでも、ツルっとしてるわけでもないので、難易度大なのです。

慣れない子は、まず「怖い」と感じることが多いようで、一人で挑戦するのでは無くスタッフの手を取って歩くことが多いように感じます。少し慣れてくると今度は「自分でやってみよう!」となるのですが、最初から立って歩くことは難しく、「這う」動作に出るのです。「ハイハイ」ですね。

しっかりと重心を下において、しっかりと手の平と膝をつき、次の手足の置く位置を都度確認しながら、ゆっくりゆっくり…。

木ってこんなにゴツゴツしてるんだ…

真っ直ぐなようで真っ直ぐじゃない…

感触を通して、木の性質も何と無く気づきます。

「ハイハイ」で渡ることを繰り返し、重心やバランスが取れ自信がついたところで、次の段階「立つ」「歩く」動作へとステップアップする子どもたち。

「立つ」と目線が遠くなり、靴ごしの足裏の感覚を頼りに歩かなくてはならなくなります。滑ったり転んだりしたら…!?またしても、気が引き締まります。

こうやって、子どもたちは遊びの中で常に自分に試練を与え、それが達成させると「もっと難しいことを!」と試練を与える。それが繰り返されるのです。

一方通行で遊ぶときもあれば、両側から進行してくるときもある。

人一人分の幅しかないので、スピードが合わな時や交差する時は「早く行ってよ!」となることも…。

ハイハイや歩き始めの慣れない子は早く行けるわけも無く、泣いてしまったり、必死で分岐点の枝にしがみ付いて道を譲ったり。悔しい思いをしながらも、魅了される栗の木橋。こうやってみんな、段階を踏んで成長していくのです。

ちなみにすっかり慣れてくると、途中で自分できそうな高さから「飛び降りる」(「跳ぶ」)ことや、枝に「ぶら下がる」ことも。

飛び降りる時には着地時の足首や膝の柔軟性が必要になってきますし、必要に応じて手をつくことも。ぶら下がる時には腕の力、腹筋力など、あらゆる箇所の筋肉が必要となるので、結果、遊びながら総合的に体を使い、「バランス感覚」…「体幹」や様々な運動能力が自然と高められていくのです。

そういえば、最近転んだ時にとっさの手が出ずに顔から着地してしまう子が増えているとか…。これには、「ハイハイ」の運動期間の現象が一因とも言われています。家の縮小化などに伴い、ハイハイできる十分なスペースが足りなかったり、早く立たせたいという大人の気持ちが先行してしまったり、色々あるようですが…ハイハイをして腕の筋肉をしっかりと鍛えることが重要だそうです。

乳児期に十分にハイハイができてなかった…とヒヤッとしてしまった方。今からでも遅くはありません。遊びを通して、まだまだ「ハイハイ」は楽しめますよ!

「遊ぶ」をたくさんしよう!

*「あおぞらきっず」では、自然の中での様々な活動を通し、お子様の健康な体づくりも応援しています。

「危ないからやらないで」ではなく、お子様の挑戦する姿、考える力を大切にお子様の発達を見守っております。

By gori カテゴリ遊びで培う36の基本動作

前回お話しした「36の基本動作」ですが、どのよなものがあるのでしょうか?

「立つ」「歩く」は割とすぐに思いつくのではないでしょうか?

「走る」「跳ぶ」「持つ」…。

皆さんはいくつ思い浮かびますか?

参考:http://sukuiku.com/toku/1802.html

これらの基本動作は概ね6歳までに身につけておきたいものとされています。

さて、早速ですが、森のようちえん「あおぞらきっず」の写真を例に「基本動作」の一例をお話をしたいと思います。

森のようちえんの活動範囲内には小さな小川が流れていて、毎年、この小川は子どもたちにチャレンジの場を与えてくれます。

この小川を越える際に使える運動はなんだと思いますか?

「歩く」「渡る」「跳ぶ」…「泳ぐ」?

「歩く」

裸足で、長靴で…。

水深と長靴の長さがマッチせず、長靴がバケツになることも。

「渡る」「跳ぶ」

上の写真はさすが年長児。洗練されたガキ大将の動きとなっていますが、ここにたどり着くまでにはいくつかの段階があるのではないかと思います。

例えば

①人の手を借りて ②自分ひとりで

×

A:大股で歩いて渡る B:両足飛びで渡る C:片足で踏み切って飛び渡る。

といった具合です。

「泳ぐ」

これは、まだありません。もしかしたら、今後あるかも…!?

もちろん、踏み切り地点や着地点が泥場で滑て尻餅をついたり、飛距離が足らずドボンして泥だらけになったりと、失敗することも…!

しかし、そこには学びが生まれます。

もう少し幅の狭いところで再チャレンジしてみようかな?

もう少し勢いをつけてみようかな?

あそこは、滑りそうだな…別のところにしよう。

滑ってヒヤッとしたけど、バランスととって持ちこたえられた。

転けたけどみんなの笑いが取れて、なんだか面白いぞ。

水が冷たくて気持ちよかった!(濡れてもいいや!どんどんチャレンジしてみよう9)

…寒かった。(寒い日にチャレンジするのは、もうやめようかな)

などなど。

こうやって試行錯誤を繰り返し、失敗と成功を重ねながら運動を獲得し、自信をつけて行くのです。

そして、最初は「平地→平地」だったのが、「低いところ→高いところ(岩の上)」や、「高いところ→低いところ」と難易度を上げての挑戦へと変化し、5〜6歳頃になってくると無駄な動きも減って、より洗練された動きとなって行くのです。また、「走る」「跳ぶ」「渡る」=「「走って飛び渡る」といった、複数の基本動作を連続して行えるようにもなっていくのです。

これらの動きを獲得するためには、ある程度「繰り返し遊ぶ」 ということが必要です。

「いつも同じことばかりして遊んで…もっとこんな遊び方があるのに」「今度これをしてみたら?」なんて、世話を焼きたくなってしまうこともあるかもしれませんが、今まさに子供はその動きを獲得するために全神経を集中させて遊んでいるのかもしれません。

子どもが繰り返し遊んでいる時、「今子どもはどんな動きを獲得しようとしているのかな?」と、そっと見守ってみてくださいね。新たな発見があるかもしれません。

「遊ぶ」をたくさんしよう!

明日は節分、明後日は立春とはいえども、朝一はまだまだ寒い長岡の森。ケヤキの森で遊び始めて間も無く、「寒いから焚火をしたい!」と森の枝を拾い集め、丘の上のティピーを目指す子どもたち。

今シーズン3回目ともなると、杉の皮や、枯れた杉の葉、松ぼっくりなどの着火剤に、焚き付けの細い枝~太い枝と一連の流れをしっかりと考えて集め始めます。初めての焚き火の時は、やけに細いのばかりだったり、やけに太いのばかりだったり、量が少なすぎたり…と、薪探しだけでも一苦労だったのに…子どもたちも体験からしっかりと知識を得ているようです。

火はいつの時代も、どの歳でも人を魅了するもの。火が着き、炎が上がるとみんな息を飲み「なんかいきなり静かになったね!笑」一瞬で変わった雰囲気に気づいた子どもがポツリ。

最初は注意をよく聞いて慎重でも、少し慣れてくると過信して大胆になってくることも。火の扱い方や、大きさ、薪のくべ方、近くにいる時の注意事項などなど…については、その都度体験しながら安全な火との付き合い方を学んでいく必要がありそうです。

さてさて、好奇心旺盛な子どもたちは、やりたいことがたくさんあって大忙し!森の中の自然物を使って体を大いに動かし、知恵を働かせ遊んでいます。

その中でも今日は森のようちえん始まって以来、初の試みのクライミングをピックアップ!

最初は、竹林だった急斜面にできた穴(筍を掘り起こした後)を木の枝で更に掘ったり、地中に埋まった竹の根っこを「宝物だ!」と発掘調査のように掘って遊んでいたのですが、ふと上を見上げた時に「上まで登ってみよう」となって、いきなり別の遊びに。

どこに手足をおいたら安全かな…?筍の穴や竹筒のくぼみにしっかりと手足をかけて、5mは余裕である斜面を慎重に登り進みます。一人始めると2人3人…1人成功すると、更に増えるギャラリーと挑戦者。

斜面途中で足を滑らせた男の子は痛かったのと怖かったのとで、山に響くほどの声で大泣き…心配して「降りる?」と声をかけると、泣きべそをかきながらさらに大きな声で「登るー!!」。

ついつい笑ってしまったスタッフたちですが、土で真っ黒になった顔で歯を食いしばり登りきると、すっかり安堵の表情に。そのあと笑顔が沸き起こり、「もう一回やってくる!」と、再び挑戦。

こうやって「できる」が喜びに繋がり、繰り返し楽しむことで自信をつけ、動きを獲得していくのですね。

遊びながら様々な動きを獲得し、生きる知恵も自然と育まれていく「森のようちえん」。来年度も主に第1土曜日で開催を予定しております。来年度「森のようちえん」の開催日程の公開は4月1日、予約は4月8日を予定しております。

皆さまのご参加、お待ちしております!

その他、活動の様子はfacebookファンページ「naocあおぞらきっず」のアルバムをぜひご覧ください。

明日は節分、明後日は立春とはいえども、朝一はまだまだ寒い長岡の森。ケヤキの森で遊び始めて間も無く、「寒いから焚火をしたい!」と森の枝を拾い集め、丘の上のティピーを目指す子どもたち。

今シーズン3回目ともなると、杉の皮や、枯れた杉の葉、松ぼっくりなどの着火剤に、焚き付けの細い枝~太い枝と一連の流れをしっかりと考えて集め始めます。初めての焚き火の時は、やけに細いのばかりだったり、やけに太いのばかりだったり、量が少なすぎたり…と、薪探しだけでも一苦労だったのに…子どもたちも体験からしっかりと知識を得ているようです。

火はいつの時代も、どの歳でも人を魅了するもの。火が着き、炎が上がるとみんな息を飲み「なんかいきなり静かになったね!笑」一瞬で変わった雰囲気に気づいた子どもがポツリ。

最初は注意をよく聞いて慎重でも、少し慣れてくると過信して大胆になってくることも。火の扱い方や、大きさ、薪のくべ方、近くにいる時の注意事項などなど…については、その都度体験しながら安全な火との付き合い方を学んでいく必要がありそうです。

さてさて、好奇心旺盛な子どもたちは、やりたいことがたくさんあって大忙し!森の中の自然物を使って体を大いに動かし、知恵を働かせ遊んでいます。

その中でも今日は森のようちえん始まって以来、初の試みのクライミングをピックアップ!

最初は、竹林だった急斜面にできた穴(筍を掘り起こした後)を木の枝で更に掘ったり、地中に埋まった竹の根っこを「宝物だ!」と発掘調査のように掘って遊んでいたのですが、ふと上を見上げた時に「上まで登ってみよう」となって、いきなり別の遊びに。

どこに手足をおいたら安全かな…?筍の穴や竹筒のくぼみにしっかりと手足をかけて、5mは余裕である斜面を慎重に登り進みます。一人始めると2人3人…1人成功すると、更に増えるギャラリーと挑戦者。

斜面途中で足を滑らせた男の子は痛かったのと怖かったのとで、山に響くほどの声で大泣き…心配して「降りる?」と声をかけると、泣きべそをかきながらさらに大きな声で「登るー!!」。

ついつい笑ってしまったスタッフたちですが、土で真っ黒になった顔で歯を食いしばり登りきると、すっかり安堵の表情に。そのあと笑顔が沸き起こり、「もう一回やってくる!」と、再び挑戦。

こうやって「できる」が喜びに繋がり、繰り返し楽しむことで自信をつけ、動きを獲得していくのですね。

遊びながら様々な動きを獲得し、生きる知恵も自然と育まれていく「森のようちえん」。来年度も主に第1土曜日で開催を予定しております。来年度「森のようちえん」の開催日程の公開は4月1日、予約は4月8日を予定しております。

皆さまのご参加、お待ちしております!

その他、活動の様子はfacebookファンページ「naocあおぞらきっず」のアルバムをぜひご覧ください。

年間を通して活動を行なっている森のようちえん

もちろん、12月になっても森で遊んでいます。

4月から活動を続けているので遊びたいこと、やりたいことを自分なりに考えてくる子が増えて来ます。

「川はもう冷たいから森で虫を捕まえるんだ!アミとカゴあるよ。」と準備して来たり、

「この竹を集めて基地を作ろう!」とその場にあるものでやりたいことを考えたり、それぞれに工夫して森の時間の過ごし方を考えています。

普段の生活だとその場にあるおもちゃ、遊具を使って遊ぶことの方が多いですが、森の中には自分の工夫次第で全てのものが遊べるおもちゃに変わるのです!

サッカーしたいけどボールがない。「じゃあ、ボールになりそうなものを探しに行こう!」

最初は柿!丸くて蹴りやすいけど踏んだら潰れてベチャベチャ。これは柔すぎて使えません。

次は栗と松ぼっくり!丸いけどトゲトゲのせいで蹴っても進みません。これも失敗。

最後は小さい木の実!小さすぎて行方不明に。諦めていたらそれを見ていた子が「木の実をたくさん袋に入れたらいいんじゃない?」と提案。

みんなの持っているビニール袋を集めて袋一杯に木の実を入れて完成!

ボールがなければ代わりになるものを見つけてこよう!っていう考え方は素晴らしいですね!

夏にはたくさんの生き物が動いていた森ですが、12月ともなるとひっそりとしています。モグラの穴の様なところを掘り返しても何も出てこないし、葉っぱの裏側に夏はよく見かけた芋虫も姿がありません。

でも、倒木の下に発見しました。見つけたのはムカデと蟻の巣。「寒いからこんなところに隠れてたのか。」普段知ることのできない生き物の生態を観察していました。

森のようちえんの活動は決まったプログラムがあるわけではありません。子どもたちが自分たちで考えて、工夫して遊ぶ。新年度の始まったばかりの頃は「何して遊べばいいの?」困っている子もちらほら見かけますが経験することで自発的に「これやりたい!」が出て来ます。

あおぞらきっずの森のようちえんはそんな「やってみたい!」の気持ちをを大切に活動を行なっています。

草むらへと近づけば一瞬にして蚊の餌食となっていた けやき森から蚊は消え去り、オレンジ色の美味しい柿に吸い寄せられるかのように川遊びから森遊びへと移行し始めました。

先月に引き続き甘柿を落としていただき、朝一のおやつをいただいた子どもたち。

渋柿ももぎ取ったけど、ちゃんと皮をむいて紐で吊るして干し柿にしたかな…?

森の中でも特に人気なのは、斜面にかかった栗木の天然橋。

ゴツゴツとした木の幹や、微妙な高低差やカーブを立ったまま渡りきるのは難しい様子で、またがったり這いつくばったりしながら向こう岸まで行こうとチャレンジするものの…地面に落ちてしまう子も!

「反対側(下から上に向かう)はクリアできたんだけどなぁ~。こっち(上から下に向かう)は怖くて緊張しちゃう!」

同じ橋なのに難しさが違うのは、やっぱり自然物ならでは。手や足の置く位置を変えてみたり、体の重心を変えてみたり…無言で丸太と向き合いながら、どう越えて行こうか考える眼差しは真剣そのもの。両足でしっかりと立ちながら歩いて渡れる日は来るのか!?子供達の挑戦は続きます。

そして、今回はこれからの冬に向けて焚き火のレクチャーも。

どんなものが燃えやすいの…?どうやって火を大きくしていくの?危なくないの?

杉の皮や葉っぱを着火剤とし(松ぼっくりもよく燃えます)、細めの枝、太めの枝の順で入れること。

枝は足も使って適当な長さに折ること。

パキッ!と折れる枝はよく燃え、しなーって折れる枝水分量が多いため煙が出やすいこと。

火の向かう方向をよく観察して、その方向には立たないことなどなど…。

火には興味津々で、いつになく真剣に話を聴く子供達。

長い枝を手と足を使って折る。

太さがあると難しいけど、感覚として「てこの原理」が分かって折れるようになると、楽しくなって黙々と折り続ける子も。

ある程度の量が集まって着火すると、面白がって枝で火を突き始める子どもたち。

コラコラコラ…火が消えてしまうではないかっ!汗

そぉーーっと、フゥ〜っとして火を広げていくんだよと見せると、大切に火を扱い始めます。

さて、これで12月からの冬の活動もバッチリかな!?

丁度お昼時。腰を下ろしてホッと一息、お弁当を食べ始めると気温が上がってきたからか、お弁当の匂いにつられてか…?養蜂場のミツバチたちがブンブン現れて…じっとしていれば刺されないってことは知っているけど…お昼ご飯どころじゃなくなってしまいました。

すると、以前得た情報をもとに「そうだ!ハチは煙が嫌いだから焚き火でもっと煙を出そう!」と子どもから提案が。なるほど!それは名案!

そこで、水分の多そうな枝を足して「もくもくもく〜!」。するとハチたちは何処へやら?あっという間に姿を消したのでした。

体の使い方、火の扱い方、生き物とうまく付き合っていく方法…。

自然の中での遊びを通じながら、実践し、理解し、多くのことを学んでいっているようです。