冬に入って気温が低くなっても

子どもの遊びたい気持ちは変わりません。

暖かい頃によく見つけていた虫達はどこにいるのかな?

探しに出かけてみました。

落ち葉の下土の中朽木の下色々探してみましたが、

なかなか見つけられません。

虫達とのかくれんぼは虫の方が上手なようです。

森中の落ち葉を集めたプールを発見!

どれくらい深いかな?

おそるおそる入ってみると胸まで埋まってしまうほど

慣れてくると飛び込んだり、潜ったり、泳いだり

まさに落ち葉プールです。

暖かい頃は川で泳いでいましたが、

森の中でも泳げることを知りました。

遊んでいると体が動いてポカポカしてきますが、

止まっているとちょっと寒い。

そんな時は落ち葉と枝を集めて

火を起こしましょう。

どんな葉っぱが燃えるのか

どれだけ近づくと危ないのか

遊びの中で経験を重ねていきます。

ちょっと危ないかな?と思う事もありますが、

失敗も経験の内

体験して工夫することが大切なのです。

最後は川の様子を見に行こうと話し始める子どもたち

見に行くだけかなと思ったら

迷わず裸足になって川に入り始めます。

入ってみるとやっぱり冷たい

それでも川に入っていたい気持ちが勝ってしまって水遊びを楽しみました。

あおぞらきっずの森のようちえんは子ども達のやってみたい気持ちを大切しにています。

これをやったら危ないかな?こうしたらいいのに。

と思う場面はたくさんありますが、

大人が答えを決めてしまうと子どもたちの考えて選択して行動する機会を奪ってしまうことがあるかもしれません。

失敗したっていいじゃない!

やってみたい気持ち大切にしています。

冬だって、寒くったって森で遊べることを証明してくれた子ども達。次回の森のようちえんもどんな遊びを見つけてくれるか楽しみですね。

森のようちえん

森のようちえん2020年度の予定

冬の森でできること

冬の森遊びは生き物探し

どんなところに隠れているのか? いつものところに行ったら会えるかな? 期待を込めて森の中を歩き回ります。

前回子どもたちと一緒に見つけたサワガニ。同じところにいるのかな?と思って前回見つけた湧き水ポイントを探したけれど見つけられず。もしかしたら引っ越してしまったのか、冬の寒さで別のところに隠れているのか?姿を見つけることができませんでしたが、また春がきたら改めてて探しに来ようと子どもたち同士で話していました。

小川で見つけられたのはタニシ! 子どもたちは本当に探し物が上手になりました。見つからないように岩の裏側に隠れていても手探りでゲットできるようになっていました。

イモムシも発見! 大きくなったら何になるんだろう? 水の近くに住んでるけど寒くないのかな? 生き物を探しているとたくさんの疑問が出てきます。子どもたちだけで生き物の生態について話し合う様子を聞いていると、今までの体験から「きっとこうなんじゃないかな!」と年下の子に話している姿を見かけました。感じたことを自分ありに考えて他人に伝えていくというのはこれからの社会生活においても大切なことですね。

森の中の大木をどかしてみると中からスズメバチが出てきました。越冬できなかったのかすでに動かなくなっていました。いつもは姿を見ただけで子どもたちの方から逃げてしまうのでマジマジと観察したことがなかった蜂。いいチャンスだったのでみんなでこんな形だったんだね。普段触れることのできない生き物の生態を知るいい時間になりました。

川でウニを発見!「川にもウニが住んでたよ!捕まえた!」と子どもたちは嬉しそうに話してくれましたが、よくよく見たら実際は水に浸かった栗でした。うーん。確かにウニに見えないこともないけど。

今回は夢を壊さないように事実は伝えませんでしたが、遊びの中で何かを一生懸命探してみる、夢中になる経験は必要なことですね。

やっぱり水遊びを始めると裸足になってしまう子どもたち。

大人も一緒になって足を入れてみましたがかなり冷たいです。

それも経験のうち。指先、足先の感覚を使ってこの時期ならではの自然を感じてみましょう!

水遊び程度だったのがいつの間にか泥んこ遊びに!

投げ合って顔に泥がついたり、服が泥だらけになりましたが満足そうな顔をしていました。

岩登りにチャレンジ。初めての森のようちえん参加でも元気に動き回っている年上の先輩たちを見ていると自分もできるんじゃないか?という気持ちになってしまうもの。これからの成長が楽しみですね。

泥が付いてこの笑顔。自分が楽しいことを満足するだけやれたら幸せですね!

お昼は自分のおかずを焼いて食べるランチBBQを楽しみました。

あおぞらきっずでは「やってみたい」気持ちを大切にしています。経験をして自分でやってみる。水は冷たい、泥んこ遊びは着替えが大変、転んだら危ないかな。

経験しないと危なさも楽しさもわからない。小さい怪我を繰り返すことで大きな危険を回避する能力が培われます。

危なそうだからと全て大人が止めに入ってしまうと得られるはずの経験を奪ってしまうことにもなりかねません。

森のようちえんは今年度残り1回。次回もどんな遊びができるのか楽しみですね。

夏のような暑さ再来

今回の森のようちえんは秋の穏やかな気候の中、生き物探しに出かけよう!と考えていましたが、自然は思い通りにはなりません。

まるで、夏が戻ってきたかのような暑さの中での開催となりました。

もちろん最初にイメージしていた通り、葉っぱの下にはたくさんの生き物が隠れていました。

この森の地形を知り尽くしている子ども達は暑い日は川で遊ぶのが一番気持ちいいいことを知っています。

どろんこを見つけたら入りたくなってしまうもの。手も足も入れて最後は泥だらけに。

どろんこおばけに変身!

この時期のミツバチは花が多いからか大忙し!いたるところで飛び回ってミツを探しています。慣れていない子どもたちはびっくりしていましたが、巣に近づかなければ攻撃してくることはありません。遠くからミツバチの用紙を観察しました。

日陰で休憩していたヤギのももちゃん。久しぶりに来てくれた子ども達が嬉しくてもらった葉っぱをもぐもぐしていました。

久しぶりの森のようちえん。その日の天候に合わせて子ども達が何をするか選択する。暑ければ、水に入る。寒ければ、火を炊く。

今は便利なものが増えて快適に生活ができるかもしれませんが、自分で考えて選択できる機会は大切なことなのかもしれません。

来月の11月17日(日)は森のようちえんを開催しているこの場所で【森のマーケット】が開催されます。

家族で森の中でまったり過ごす。そんな贅沢な時間の使い方をしてくれると嬉しいです。

森のマーケットの詳細はこちらから

森のようちえん 探検に出かけよう

今年度初開催の森のようちえん。2019年度は全5回の開催となります。

今年度初開催の森のようちえん。2019年度は全5回の開催となります。

参加メンバーは以前から来てくれている常連の子達よりも初めての参加が多くなりました。

今回は初めての参加の子達のために森を歩いてぐるっと遊びながら案内して回りました。どんなところで遊ぶのか分かれば楽しさも増してくることでしょう。

遊び始める前に「森で遊ぶ際に気をつけること」を一緒に考えました。まずは子ども達に質問してみましょう。

迷子にならない。蛇に気をつける。などなど子ども達からもいろいろな意見が出てきますね。

まずは竹林が広がる森では「竹のアスレチック、ブランコ」など子ども達と一緒に作った遊び場があります。

かなり急な坂道と緩やかな道、真ん中には登れる壁。3箇所に別れる道があるので、自分で選んで進む子どができます。今回はほとんどの子が急な坂道を選択。

慣れたくるとそのうち壁を登ったりするのでしょうか?

丘を登りきると見えてくるのはヤギの小屋。子ども達は夢中になってヤギのももちゃんにえさやりをしていました。

森のようちえんのフィールドの中にはミツバチがハチミツを作っているところがあります。あまり近づくと刺される心配があるので少し離れて観察。木箱から出入りしているミツバチの姿を確認することができました。

子ども達は木箱の中がどうなっているのか興味がありそうだったので、次回以降チャンスがあれば覗いてみましょう!

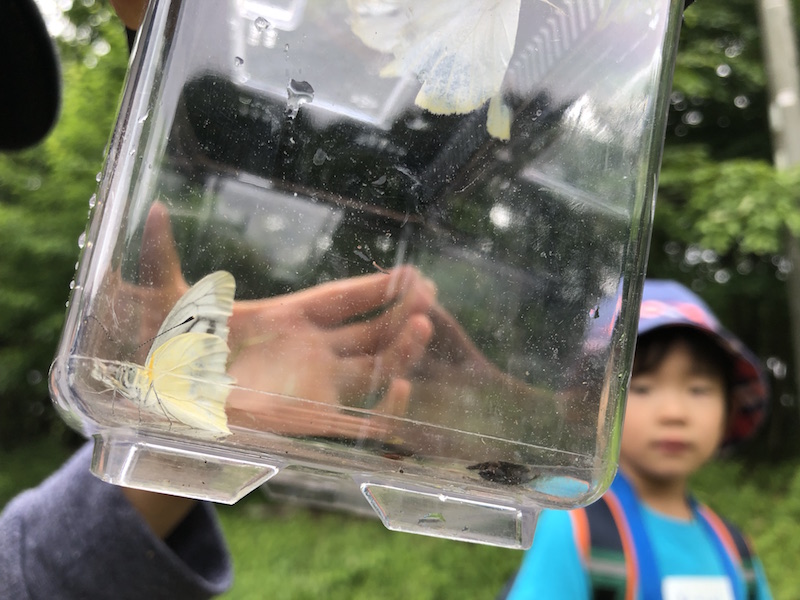

畑に移動すると大根、ほうれん草などたくさんの野菜を発見しました。周りにはたくさんもモンシロチョウが持参した虫取り網とカゴを活用するチャンス!捕まえてみて様子を観察したり、中には素手で捕まえようと挑戦する子もいましたね。

さらに森を進んでいくと長い蔦が木に巻きついているのを発見。みんなで引っ張ってみたり、ぶら下がってみたりと色々な方法で楽しんでいました。森の中の遊び方はアイディア次第で無限に広がります。

近くを流れる川で水遊び

靴が濡れるのがイヤだと裸足で入って行って泥の感触を楽しんでいます。

長靴だから大丈夫と思って川に入ってみると案外深かったのか結局を足を濡らしてしまう子もいました。

ザリガニを発見して「捕まえよう!」と張り切りますが、案外動きの早いザリガニについていけず何度も逃げられたり、やっとの思いで捕まえられたけど触れずに眺めるだけという子もいました。きっと慣れてくるとどんどん素手で捕まえることができるようになるのでしょう。

次は大量のタニシを発見。両手いっぱいになるほど捕まえてきました。実際に川に入って探してみるとこんなにも生き物が隠れているのかと驚きました。

最後には水浴びしたり、浅瀬ながも泳いでみたりと川を満喫しています。

昼食の前に子ども達と大切な話をしました。今回カゴにたくさん捕まえた生き物達についてです。

「家に連れて帰る場合はお世話をすること。」

「生き物にあった環境を保護者と話あったり、調べたりして過ごしやすい場所を作ること。」

「もしも、育てられなくなった時は元いた場所に返してあげること」

昼食を食べながら子ども達は自分に育てられるのか考えたことでしょう。

今回は元いた場所に返してあげることにしていました。

以前森のようちえんに参加していた子ども達の中には3年間育ててから元いたところに返しに来たこともあります。

もしかすると次回の参加までに生き物を育てられる環境を整えて連れて帰ることができる子が現れるかもしれませんね。

これまでの遊びの集大成

毎月開催している森のようちえん。

今年度の活動はこれで最後になります。

色々な遊び方、面白い場所を熟知した子どもたちは「ここに行けばこの遊びができる!」と迷わずお気に入りの場所に向かっって行きます。

「まずは丘を登ろう。その後にヤギのももちゃん。それから川で遊んで。また、森に戻ってきてお昼は丘の上にしよう!」と今日の予定をみんなで決めていました。

冬でも虫カゴ、網を持参して川で遊びたい子も、川に行けるならば納得といった様子。

毎回子ども達と一緒に話し合って今日の内容を決めているのですが、いつも間にか子ども達だけで決めることができるようになりました。

竹を伐採した切り株に足をかけての崖登りクライミング、気温が高くなり伸び始めた草を摘んでヤギのももちゃんに届けに行ったり、袋に落ち葉を集めてサッカーボールを作ったり、それぞれのやりたいことを楽しんでいます。

一通り遊んでから川に着くと裸足になるのに躊躇しない子がほとんど、あとあと靴と靴下を濡らした後の不快感を覚えているのでしょう。

何人かは「濡れないから大丈夫だよ!」とそのまま靴を履いたまま川遊びに向かって行きます。

つい前回まで霜柱でカチカチに凍っていた地面もこの時期になると緩んできます。つまりどろどろ。

最初のうちは足で踏みならして泥の感触を楽しんだり、泥団子を作ったりしていましたが、いつの間にか泥団子を投げ合う戦いへと変化。

作っては投げ、見つからないように後ろからこっそり投げる。気がつくと全員で泥合戦みんな身体中に泥をつけて、顔まわりも泥だらけ。

戦いが終わると全員着替えが必要なほど汚れていましたが、なぜか誇らしげな顔をしています。

普段の遊びではこれだけ泥だらけになることはないでしょう。

予想通り靴が濡れてしまった子は川で靴を洗っています。「これで綺麗になるから大丈夫!」

なるほど!最初から洗うことを前提で遊んでいたのですね。丁寧にシャツもパンツも川で洗濯をしていました。

4月からそれぞれ進級、進学をします。中には森のようちえんを卒業して4月からは小学校が始まるなんて子も。

たくさん遊んで、たくさん学んで、素敵な小学校生活が送れることを祈っています。

あおぞらきっずでは小学生になると冒険活動で参加できるプログラムが増えます。

自転車で旅をする「チャリ旅」 川で思いっきり遊ぶ「川ガキ」、「沢旅」、「ラフティング、キャニオニング」 冬には「エアボード、スキー教室」など

たくさんの冒険を用意して待っています!

2019年度の森のようちえんの開催日につきましては近日中に公開致します。皆様のご参加お待ち致しております。

霜柱ってこんなに大きくなるのか!冬の森遊び

2019年初めての森のようちえんを行いました。集合してすぐは寒さで中々動き出せませんでしたが、冬ならではの森からの贈り物を発見できました。それは『霜柱』

触るとすぐに溶けてしまう小さなものから、子ども達の顔くらいはある大きなものまで様々。「霜柱ってこんなに大きくなるんだ!」と子どもたちはびっくり。

長く高く伸びた様子はまるでお城のよう。たくさん集めて子どもたちだけの城を築いていました。

霜柱があるということは川の水も凍っているのではないか?

気になることが出来たら確かめに行ってみよう!ということで川に向かいました。

長靴の子もいれば、スニーカーの子もいます。

足を濡らしたくいないので何人かは靴を脱いで『裸足』に!

大人からすると寒そうだからやめておいたらと言いたくなるのですが、子どもは自分で確かめたくなるのです。

裸足で歩いてみると「イタイイタイ!寒くて痛いよ!!」

やっぱり5分くらいでリタイヤして靴を履き直していました。

子どもたちが予想した通りからにはうっすらと氷の膜が張ってあるところがあります。太陽を反射して綺麗に光る氷は綺麗ですね。投げたり、割ったり、パキパキ踏んでみたり、ツララ探しに出かけたり、この寒い時期しか遊ぶことのできない氷の遊びを満喫していました。

冷たい氷の遊びを楽しんだ後は森を探検に出かけることに。

いつもの道では行ったことのない新しいルートに挑戦です。

足元はふかふかの落ち葉があるのでついつい駆け出したくなるのですが、それは出来ません。

というのも尖った竹と倒木のせいで、つまずいて転ぶとケガにつながる恐れがあるのです。

事前に説明したことをきちんと守れたようで走り出してケガをする子はいませんでした。

どんどん奥へ進んでいくと大木に絡みついた「ツタ」を発見!

ツタのロープにぶら下がってターザンごっこの始まりです。

まずは地面に落ちている枝を避けて転んでも痛くないように落ち葉を集めるところから。

しっかりと準備ができたらしっかりとロープを掴んでスタートです。

足が地面から離れるとびっくりして手を離してしまったり、怖くて一歩が踏み出せなかったりといきなりは上手にできません。

少しずつ慣れてくると「ヤッホー!」と上手に乗りこなしていました。

新しいことにチャレンジすると最初は失敗してしまうかもしれません。でも、経験を積むと成功する!そうやって少しずつ小さな自信をつけて子どもたちは成長していきます。

毎月行っている森のようちえんですが、回を重ねるごとに子どもたちはそれぞれに成長していきます。

上手に遊べる年長者を見て年下の子が真似をしてチャレンジしたり、一人で遊ぶのも楽しいけれど仲間と一緒にやった方がもっと楽しいということに気づいたりと、毎回新しい発見をしています。

岩の上から飛ぶ、木に登る、生き物を見つける、自然のものを使った遊具を作る等、子ども達は遊びの中でたくさんのことを学んでいます。

森でたくさんのことを吸収して成長してくれることを森のようちえんは願っています。

霜柱ってこんなに大きくなるのか!冬の森遊び

2019年初めての森のようちえんを行いました。集合してすぐは寒さで中々動き出せませんでしたが、冬ならではの森からの贈り物を発見できました。それは『霜柱』

触るとすぐに溶けてしまう小さなものから、子ども達の顔くらいはある大きなものまで様々。「霜柱ってこんなに大きくなるんだ!」と子どもたちはびっくり。

長く高く伸びた様子はまるでお城のよう。たくさん集めて子どもたちだけの城を築いていました。

霜柱があるということは川の水も凍っているのではないか?

気になることが出来たら確かめに行ってみよう!ということで川に向かいました。

長靴の子もいれば、スニーカーの子もいます。

足を濡らしたくいないので何人かは靴を脱いで『裸足』に!

大人からすると寒そうだからやめておいたらと言いたくなるのですが、子どもは自分で確かめたくなるのです。

裸足で歩いてみると「イタイイタイ!寒くて痛いよ!!」

やっぱり5分くらいでリタイヤして靴を履き直していました。

子どもたちが予想した通りからにはうっすらと氷の膜が張ってあるところがあります。太陽を反射して綺麗に光る氷は綺麗ですね。投げたり、割ったり、パキパキ踏んでみたり、ツララ探しに出かけたり、この寒い時期しか遊ぶことのできない氷の遊びを満喫していました。

冷たい氷の遊びを楽しんだ後は森を探検に出かけることに。

いつもの道では行ったことのない新しいルートに挑戦です。

足元はふかふかの落ち葉があるのでついつい駆け出したくなるのですが、それは出来ません。

というのも尖った竹と倒木のせいで、つまずいて転ぶとケガにつながる恐れがあるのです。

事前に説明したことをきちんと守れたようで走り出してケガをする子はいませんでした。

どんどん奥へ進んでいくと大木に絡みついた「ツタ」を発見!

ツタのロープにぶら下がってターザンごっこの始まりです。

まずは地面に落ちている枝を避けて転んでも痛くないように落ち葉を集めるところから。

しっかりと準備ができたらしっかりとロープを掴んでスタートです。

足が地面から離れるとびっくりして手を離してしまったり、怖くて一歩が踏み出せなかったりといきなりは上手にできません。

少しずつ慣れてくると「ヤッホー!」と上手に乗りこなしていました。

新しいことにチャレンジすると最初は失敗してしまうかもしれません。でも、経験を積むと成功する!そうやって少しずつ小さな自信をつけて子どもたちは成長していきます。

毎月行っている森のようちえんですが、回を重ねるごとに子どもたちはそれぞれに成長していきます。

上手に遊べる年長者を見て年下の子が真似をしてチャレンジしたり、一人で遊ぶのも楽しいけれど仲間と一緒にやった方がもっと楽しいということに気づいたりと、毎回新しい発見をしています。

岩の上から飛ぶ、木に登る、生き物を見つける、自然のものを使った遊具を作る等、子ども達は遊びの中でたくさんのことを学んでいます。

森でたくさんのことを吸収して成長してくれることを森のようちえんは願っています。

森のようちえんの遊び方は工夫次第!

年間を通して活動を行なっている森のようちえん

もちろん、12月になっても森で遊んでいます。

4月から活動を続けているので遊びたいこと、やりたいことを自分なりに考えてくる子が増えて来ます。

「川はもう冷たいから森で虫を捕まえるんだ!アミとカゴあるよ。」と準備して来たり、

「この竹を集めて基地を作ろう!」とその場にあるものでやりたいことを考えたり、それぞれに工夫して森の時間の過ごし方を考えています。

普段の生活だとその場にあるおもちゃ、遊具を使って遊ぶことの方が多いですが、森の中には自分の工夫次第で全てのものが遊べるおもちゃに変わるのです!

サッカーしたいけどボールがない。「じゃあ、ボールになりそうなものを探しに行こう!」

最初は柿!丸くて蹴りやすいけど踏んだら潰れてベチャベチャ。これは柔すぎて使えません。

次は栗と松ぼっくり!丸いけどトゲトゲのせいで蹴っても進みません。これも失敗。

最後は小さい木の実!小さすぎて行方不明に。諦めていたらそれを見ていた子が「木の実をたくさん袋に入れたらいいんじゃない?」と提案。

みんなの持っているビニール袋を集めて袋一杯に木の実を入れて完成!

ボールがなければ代わりになるものを見つけてこよう!っていう考え方は素晴らしいですね!

夏にはたくさんの生き物が動いていた森ですが、12月ともなるとひっそりとしています。モグラの穴の様なところを掘り返しても何も出てこないし、葉っぱの裏側に夏はよく見かけた芋虫も姿がありません。

でも、倒木の下に発見しました。見つけたのはムカデと蟻の巣。「寒いからこんなところに隠れてたのか。」普段知ることのできない生き物の生態を観察していました。

森のようちえんの活動は決まったプログラムがあるわけではありません。子どもたちが自分たちで考えて、工夫して遊ぶ。新年度の始まったばかりの頃は「何して遊べばいいの?」困っている子もちらほら見かけますが経験することで自発的に「これやりたい!」が出て来ます。

あおぞらきっずの森のようちえんはそんな「やってみたい!」の気持ちをを大切に活動を行なっています。

考えながら遊ぶ。遊びながら学ぶ。頭で得た知識は実践に。森のようちえん

草むらへと近づけば一瞬にして蚊の餌食となっていた けやき森から蚊は消え去り、オレンジ色の美味しい柿に吸い寄せられるかのように川遊びから森遊びへと移行し始めました。

先月に引き続き甘柿を落としていただき、朝一のおやつをいただいた子どもたち。

渋柿ももぎ取ったけど、ちゃんと皮をむいて紐で吊るして干し柿にしたかな…?

森の中でも特に人気なのは、斜面にかかった栗木の天然橋。

ゴツゴツとした木の幹や、微妙な高低差やカーブを立ったまま渡りきるのは難しい様子で、またがったり這いつくばったりしながら向こう岸まで行こうとチャレンジするものの…地面に落ちてしまう子も!

「反対側(下から上に向かう)はクリアできたんだけどなぁ~。こっち(上から下に向かう)は怖くて緊張しちゃう!」

同じ橋なのに難しさが違うのは、やっぱり自然物ならでは。手や足の置く位置を変えてみたり、体の重心を変えてみたり…無言で丸太と向き合いながら、どう越えて行こうか考える眼差しは真剣そのもの。両足でしっかりと立ちながら歩いて渡れる日は来るのか!?子供達の挑戦は続きます。

そして、今回はこれからの冬に向けて焚き火のレクチャーも。

どんなものが燃えやすいの…?どうやって火を大きくしていくの?危なくないの?

杉の皮や葉っぱを着火剤とし(松ぼっくりもよく燃えます)、細めの枝、太めの枝の順で入れること。

枝は足も使って適当な長さに折ること。

パキッ!と折れる枝はよく燃え、しなーって折れる枝水分量が多いため煙が出やすいこと。

火の向かう方向をよく観察して、その方向には立たないことなどなど…。

火には興味津々で、いつになく真剣に話を聴く子供達。

長い枝を手と足を使って折る。

太さがあると難しいけど、感覚として「てこの原理」が分かって折れるようになると、楽しくなって黙々と折り続ける子も。

ある程度の量が集まって着火すると、面白がって枝で火を突き始める子どもたち。

コラコラコラ…火が消えてしまうではないかっ!汗

そぉーーっと、フゥ〜っとして火を広げていくんだよと見せると、大切に火を扱い始めます。

さて、これで12月からの冬の活動もバッチリかな!?

丁度お昼時。腰を下ろしてホッと一息、お弁当を食べ始めると気温が上がってきたからか、お弁当の匂いにつられてか…?養蜂場のミツバチたちがブンブン現れて…じっとしていれば刺されないってことは知っているけど…お昼ご飯どころじゃなくなってしまいました。

すると、以前得た情報をもとに「そうだ!ハチは煙が嫌いだから焚き火でもっと煙を出そう!」と子どもから提案が。なるほど!それは名案!

そこで、水分の多そうな枝を足して「もくもくもく〜!」。するとハチたちは何処へやら?あっという間に姿を消したのでした。

体の使い方、火の扱い方、生き物とうまく付き合っていく方法…。

自然の中での遊びを通じながら、実践し、理解し、多くのことを学んでいっているようです。